Kontakt

Hellweg Grundschule

Am Petersheck 9

44319 Dortmund

Telefon: 0231 - 28673660

Telefax: 0231 - 28673668

hellweg-grundschule@stadtdo.de

Unsere Öffnungszeiten

Mo., Do. :

07:30 - 13:30

Di., Mi. :

07:00 - 13:30

Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören!

Die Homepage der Hellweg Grundschule wird vom Förderverein finanziert!

Schulchronik

So fing alles an:

1742 - 1789

Gottfried Reinhardt Lehnemann (Küster und Lehrer) leitet

eine evangelisch lutherische Schule in Asseln mit 83 Schülern

1859

Nach der Pensionierung seines Nachfolgers Thomas Bülle wurden

zwei neue Lehrer eingestellt: Lehrer M. Luther und Lehrer Gördel

1860

Eine neue Schule „Am Hagedorn“ wird errichtet. Sie trägt den

Namen "Friedrichschule"

1863

Asseln hat 102 Schülerinnen und 115 Schüler

1875

Zu Ostern steigt die Schulkinderzahl auf 400. In der 3. Klasse sind 153 Schüler. Ein vierter Lehrer wird notwendig.

18.10.1875

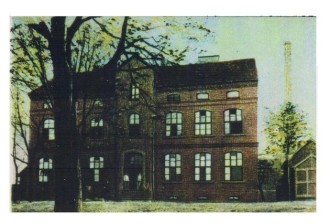

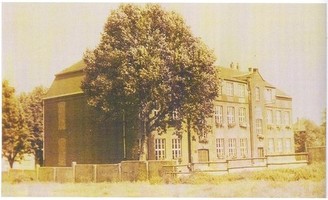

Eine neue Schule wird "Am Petersheck" eingeweiht. Das Gebäude (heutiger Altbau- linker Seiteneingang) hat 4 Klassenzimmer, vier Lehrer und zwei Wohnungen für Lehrer

13. 11.1900

Das Schulgebäude „Am

Petersheck 9“ wird wegen der wachsenden Schülerzahl (452) vergrößert und fertiggestellt. Es hat nun 8 Klassenraume und 3 Lehrerwohnungen.

1909

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt auf 635. Ein neuer Lehrer wird eingestellt.

Der Zeitraum von 1910 bis 1972 wird momentan noch bearbeitet.

1972 - 73

Auflösung der kath. Schule an

der Asselburg. Übernahme der Lehrerinnen

der kath. Schule. Frau S. Joneit beginnt die Arbeit als Leiterin des Schulkindergartens der Hellweg – Grundschule

1974 - 75

Frau A. Westhausen wird neue Konrektorin

Teilnahme am Schulversuch "Englisch in Grundschulen"

1976 - 77

Neue Zeugnisregelung: Die Kinder der ersten beiden

Jahrgänge erhalten in den Zeugnissen anstelle von Zensuren Hinweise zum Arbeits - und Sozialverhalten, Einführung des neuen Schulmitwirkungsgesetzes

1980/81

Am 01.09.80 übernahm Herr D. Hugo die Stelle des

Konrektors

29.05.1982

Teilnahme am großen Bürgerfest :"1100 Jahre

Asseln"

Schülerzahl: 271 in 12 Klassen und im Schulkindergarten

1984/85

Frau Ch. Wrede und Herr F. Kallenbach werden neu

eingestellt.

Schülerzahl: 262. Bildung von Schülearbeitsgemeinschaften

ab 01.08.1985

sind für die ersten beiden Schuljahre die neuen

Richtlinien in Kraft getreten

1988/89

Einrichtung einer Integrationsklasse

Schülerzahl : 289 in 12 Klassen

1989/90

Am 11.09.89 kommt Frau I. Seiler als Konrektorin an

die Hellweg - Grundschule, wird am 31.07.91 zur Rektorin ernannt.

1991

Zum 01.August 91 kommt Herr U. Sommer als Konrektor und

wird mit Wirkung vom 22 November 2001 zum Rektor ernannt. Neue Konrektorin an der Hellweg - Grundschule: Frau A. Borrusch

01.09.2000

Schülerzahl : 320 in 15 Klassen mit 13

Lehrer

10.2000

Großes Kulturprogramm am Festtag: "125 Jahre

Hellwegschule" mit Unterricht wie zu Kaisers Zeiten

2002

14.September:Schließung des maroden Pavillons an der

Hellweg - Grundschule nachdem ein Fenster nach innen auf einen Schülertisch gestürzt war. Feuchtigkeit und Schimmel in den Räumen durch defekte Fensterrahmen und undichte Dachisolierung. Zwei

Schulklassen müssen bis zur Fertigstellung eines Ersatzgebäudes in der Europaschule (Gesamtschule in Wambel) untergebracht werden. Die Kinder werden von der Bezirksvertretung mit Pausenspielgeräten

versorgt.

2004

Am 07. Juni wird endlich der neue Pavillon, ein Modulbau mit Klinkerfassade eingeweiht. So stehen drei weitere Klassenräume mit Lehrerzimmer und für die Ganztagbetreuung zwei Gruppenräume und ein Speiseraum zur Verfügung. Die geplanten Räumlichkeiten für Kinder - und Jugendarbeit wurden nicht bewilligt.